ACUERDO mediante el cual se da a conocer la actualización de la Carta Nacional Acuícola.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- AGRICULTURA.- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2 fracción I, 12, 14, 26, 35 fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, 8 fracción XVIII, 29 fracción V, 83 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se establece la organización y funcionamiento del Organismo Descentralizado denominado Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura; así como el 1, 4, 5 y 22 fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, y;

CONSIDERANDO

Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables confiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), la facultad de aprobar, expedir y publicar la Carta Nacional Acuícola y sus actualizaciones;

Que es atribución del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Acuícola;

Que la Carta Nacional Acuícola se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011 y fue actualizada a través de Acuerdos publicados en dicho medio de difusión el 06 de junio de 2012, 09 de septiembre de 2013 y 15 de abril de 2021;

Que de las investigaciones realizadas por el INAPESCA, se advirtió información relevante para el manejo de los recursos acuícolas que amerita la actualización de diversas fichas técnicas de la Carta Nacional Acuícola, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE DA A CONOCER LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA NACIONAL

ACUÍCOLA

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la actualización de diversas fichas técnicas de la Carta Nacional Acuícola contenidas en el "ANEXO ÚNICO CARTA NACIONAL ACUÍCOLA".

ARTÍCULO SEGUNDO.- El contenido de la Carta Nacional Acuícola tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será consultivo y orientador para las autoridades competentes en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades acuícolas. Las fichas técnicas que no se actualizan continúan vigentes por lo que no pierden su validez.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2022.- El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.- Rúbrica.

ANEXO ÚNICO "CARTA NACIONAL ACUÍCOLA"

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. ACUACULTURA COMERCIAL

2.1 Atún aleta azul

2.2 Jurel medregal limón

2.3 Lobina rayada

2.4 Pez payaso

3. ACUACULTURA DE FOMENTO

3.1 Almeja chione

3.2 Espagueti de mar

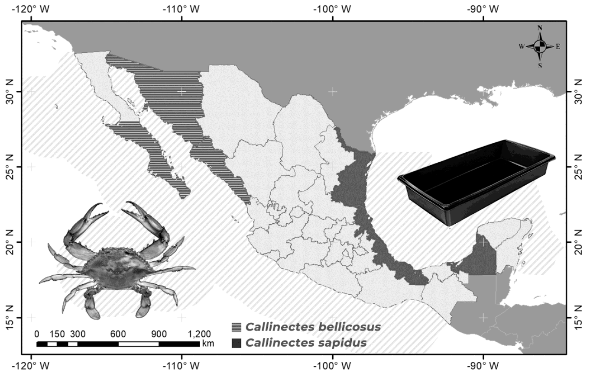

3.3 Jaiba azul

3.4 Medusa bola de cañón

3.5 Palma de mar

3.6 Robalo blanco

3.7 Sargazo gigante

3.8 Ulva

4. ESPECIES CON POTENCIAL ACUÍCOLA

4.1 Camarón café

5. ESPECIES CON PROTECCIÓN ESPECIAL

5.1 Ajolote

5.2 Caballito de mar del Atlántico

5.3 Caballito de mar del Pacífico

5.4 Corales

5.5 Totoaba

5.6 Trucha nelsoni

6. VOCACIÓN Y POTENCIAL ACUÍCOLA

6.1 Sistema Lagunar de Alvarado

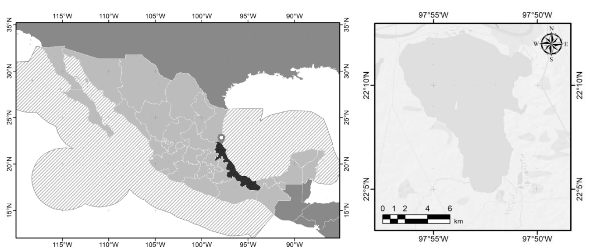

6.2 Laguna de Pueblo Viejo

7. ARTES DE CULTIVO

7.1 Kreisel

8. ANEXO NORMATIVIDAD

8.1 LEYES

8.2 REGLAMENTOS

8.3 NORMAS OFICIALES MEXICANAS

8.4 OTROS

9. INVENTARIO DE LAS ESPECIES ACUÍCOLAS SUSCEPTIBLES DE REPRODUCCIÓN Y CULTIVO

10. BIBLIOGRAFÍA

11. ABREVIATURAS Y SIGLAS

1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que el Estado, a través del Gobierno Federal impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable; además de contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país.

Mientras que, el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece los principios para la formulación y conducción de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables; entre ellos, que el Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) en el eje III Economía, establece como una de sus prioridades la Autosuficiencia Alimentaria y el Rescate al Campo, efecto de que la producción agropecuaria y pesquera en general alcance niveles históricos y la balanza comercial del sector agroalimentario sea superavitaria.

Finalmente en el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 establece tres estrategias congruentes al PND orientadas a la nueva política agroalimentaria y que están relacionadas con lograr la autosuficiencia alimentaria a través del aumento de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera, contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productores históricamente olvidados e Incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero frente a los riesgos climáticos.

En el marco anterior, el sector acuícola abarca un conjunto de actividades que tienen origen en el aprovechamiento de los recursos como la flora y fauna acuáticas, es parte del quehacer económico nacional y adquiere vital importancia en la generación de alimentos de alto valor nutritivo, contribuyendo al bienestar de la población, así como en la creación de empleos y en la generación de ingresos para el país.

El sistema de producción de alimentos de mayor crecimiento en las últimas tres décadas en el ámbito internacional y en México ha sido la acuacultura que, como resultado de la diversificación, incremento de la intensidad y su tecnificación con suma rapidez, lo anterior debido en gran medida a que contribuye de manera importante en la producción de alimentos, generación de divisas y la seguridad alimentaria.

Considerando la relevancia de los aspectos que permiten llegar a una producción acuícola sustentable así como los aspectos sanitarios y de inocuidad, en esta versión de la Carta Nacional Acuícola, se presentan junto a las particularidades de la producción, la biología y la tecnología de cultivo, los temas vinculados a los aspectos sanitarios y de inocuidad que permiten diseminar la información respecto a sistemas de producción acuícola, con el objetivo de transferir y validar tecnologías, capacitar personal con la intención de planear, ordenar y fomentar la acuacultura; establecer un sistema de información regional para proveer estrategias adecuadas para la gestión acuícola; promover el intercambio de información y tecnología entre personal científico y técnicos operativos, permitiendo de manera paulatina la incorporación del país a los procesos de desarrollo que faciliten la apertura de mercados.

La quinta versión de la Carta Nacional Acuícola está constituida por fichas técnicas que contienen los siguientes elementos:

I. Generalidades. Contiene información sobre el nombre común y científico de la especie, desarrollo del cultivo.

II. Entidades de cultivo. A nivel nacional se indica en qué estados se desarrolla o dónde se podría realizar el cultivo dada la distribución de la especie.

III. Antecedentes de la actividad. Referencia y antecedentes de la evolución histórica del cultivo y algunos indicadores de la producción.

IV. Información biológica. Describe aspectos sobre la distribución geográfica, morfología, aspectos relevantes del ciclo de vida, hábitat y alimentación en el medio natural.

V. Cultivo - engorda. Indica el desarrollo tecnológico y características del cultivo, así como las artes de cultivo empleados para la especie.

VI. Pie de cría. Alude al origen y procedencia de las crías (semilla), así como los Centros Acuícolas Federales que producen crías para cubrir la demanda nacional.

VII. Alimento. Hace referencia a la disponibilidad de alimento comercial para la especie, o las estrategias empleadas para la alimentación en las distintas etapas de cultivo.

VIII. Parámetros físico-químicos. Muestra los intervalos recomendables de los principales parámetros físico-químicos del agua en que las especies se desarrollan adecuadamente.

IX. Sanidad y manejo. Resalta la importancia de la prevención de enfermedades para evitar mermas en la producción, así como también asegurar la calidad e inocuidad del producto acuícola a través de las buenas prácticas de sanidad acuícola.

X. Mercado. Informa cuáles son las presentaciones del producto en el mercado nacional e internacional, así como sus principales puntos de venta.

XI. Información y trámites. Permite a los usuarios conocer las ligas electrónicas de las instituciones donde pueden consultar información sobre los trámites, autorizaciones y permisos necesarios para cultivar las distintas especies.

XII. Normatividad. Presenta de manera sintetizada las disposiciones legales que rigen a cada especie.

XIII. Manejo ecosistémico. Menciona los lineamientos necesarios para impulsar el desarrollo del cultivo para cada especie

XIV. Investigación y biotecnología. Presenta información orientada a encaminar la investigación y el desarrollo tecnológico del país de acuerdo a las necesidades de cada especie.

XV. Efectos ambientales y cambio climático. Se plantean posibles impactos al cultivo y/o a los organismos de interés y se mencionan recomendaciones ante las variaciones relacionadas al cambio climático.

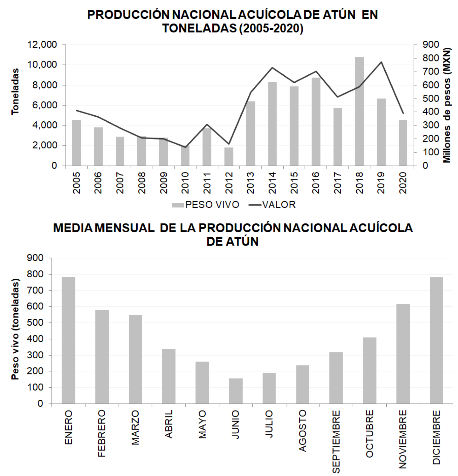

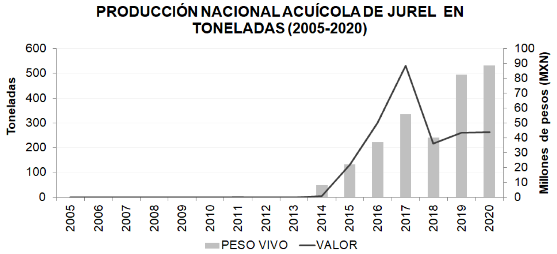

XVI. Estadísticas de producción. Ilustra gráficamente la evolución de la Producción Nacional Acuícola de cada recurso acuícola y la producción reciente.

La información de los recursos acuáticos que conforman esta Carta se encuentra dividida en ocho grupos:

I. Acuacultura Comercial. Es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos.

II. Acuacultura de Fomento. Menciona especies que se cultivan con el propósito de estudio, investigación científica y experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, estanques y laboratorios, actividad orientada al desarrollo de biotecnologías y la incorporación de innovaciones tecnológicas, así como la adopción o transferencia de tecnología en alguna etapa del cultivo de especies de flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial sea acuático.

III. Especies con potencial acuícola. Describe características y avances tecnológicos de especies acuáticas que cuentan con ciertas particularidades deseables para el desarrollo de su cultivo.

IV. Especies con protección especial. Menciona especies que se enlistan dentro de una categoría de protección, por lo que su cultivo deberá atender la normativa actual.

V. Vocación y potencial acuícola. En esta sección se describen las principales características físico-químicas y biológicas del sistema, así como una breve descripción de las especies nativas

VI. Artes o sistemas de cultivo. Describe de forma general la infraestructura utilizada para el cultivo de especies acuícolas, sus características, dimensiones, materiales de construcción y las especies que generalmente son cultivadas.

VII. Anexo normatividad general. Presenta un listado de leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables a la actividad acuícola.

VIII. Inventario de las especies acuícolas susceptibles de reproducción y cultivo. Describe un listado de la última versión vigente de las especies incluidas en las Cartas Nacionales Acuícolas

2. ACUACULTURA COMERCIAL

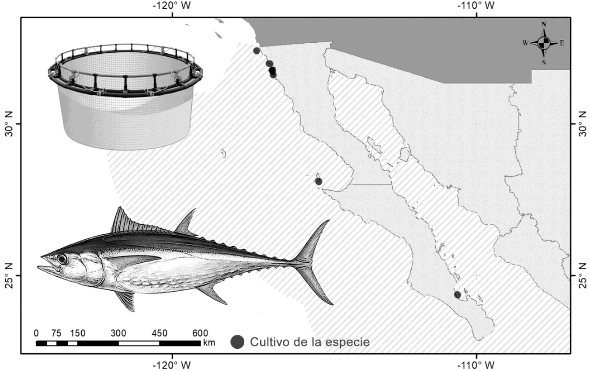

2.1 Atún aleta azul

Fuente: CONAPESCA-SENASICA (2021)

I. GENERALIDADES

Nombre común: Atún aleta azul, atún cimarrón.

Nombre científico: Thunnus orientalis (Temminck y Schlegel 1844). Sinonimias: Thunnus saliens Jordan y Evermann 1926; Orcynus schlegelii Steindachner 1884.

Nivel de dominio de biotecnología: Parcial (sólo engorda).

Origen: Especie nativa del Pacífico norte oriental, desova y eclosiona en el Mar de Japón y migra a costas de la Península de Baja California en México.

Mercado: Exportación y nacional.

Limitantes técnico-biológicas de la actividad: Biotecnología para la producción de crías y alimento para todas las etapas productivas, disponibilidad de alimento fresco (pelágicos menores), y las cuotas de captura autorizadas.

II. ENTIDADES DE CULTIVO

Baja California y Baja California Sur

III. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

La acuicultura de atún aleta azul (Thunnus orientalis), es una industria que tiene más de 30 años a nivel global, en México la engorda del atún aleta azul (Thunnus orientalis), inició en 1994, con la primera emisión de un título de Concesión para la Acuacultura Comercial (CAC) para la engorda de esta especie mediante el uso de jaulas flotantes o corrales en las inmediaciones de la Isla de Cedros, Baja California. Durante este periodo diecisiete empresas desarrollaron el cultivo de esta especie mediante títulos de CAC, pero a partir del año 2017 solamente seis empresas con su respectivo título de CAC se encuentran en operación con una capacidad autorizada de siembra de 6,720 toneladas anuales en un área de aproximadamente 3,500 hectáreas en aguas de jurisdicción federal. Para el año 2018 su producción acuícola alcanzó su máximo histórico con 8,503 toneladas de peso vivo. Su comercialización es preferentemente eviscerado fresco y super congelado a -60 °C. y se enfoca principalmente en el mercado de exportación, sin embargo, se ha tenido un incremento gradual en el consumo nacional. El objetivo de la actividad es consolidar el cultivo del atún aleta azul (Thunnus orientalis), en una biotecnología completa sin depender de los ejemplares silvestres de atún aleta azul (Thunnus orientalis) de las poblaciones naturales y cultivarlo de manera sustentable.

IV. INFORMACIÓN BIOLÓGICA

Distribución geográfica: Océano Pacífico, distribuyéndose desde las costas del este de Asia hasta las costas de América del Norte.

Morfología: Cabeza moderadamente grande en comparación con el cuerpo de forma larga y puntiaguda, ojos pequeños. El color de su cuerpo va de azul metálico en la mitad superior del cuerpo a plateado en la parte inferior. La primera aleta dorsal es amarilla o azul, y la segunda es roja o café. Las quillas caudales son negras.

Ciclo de vida: Desova al norte del Océano Pacifico Oriental, entre el sur de Japón y norte de Taiwán. Las crías y juveniles son transportados por la corriente de Kuroshio hasta llegar al norte de Japón en el Pacífico subártico. Los organismos pequeños (de un año de edad), migran hacia el Pacifico Oriental frente a las costas de la Península de Baja California en México, donde permanecen de 3 a 5 años hasta alcanzar la madurez sexual para migrar de regreso al Mar de Japón y realizar el desove.

Hábitat: Especie pelágica, oceánica y migratoria. El intervalo de profundidad en la que habita es muy amplio y depende de las variaciones en la cantidad de alimento, temperatura y salinidad, se llega a encontrar desde la superficie hasta 200 m de profundidad.

Alimentación en el medio natural: Carnívoro, se alimenta de peces pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela), calamares, merluza y cangrejo pelágico rojo.

V. CULTIVO - ENGORDA

Biotecnología: Parcial, sólo se realiza la engorda de juveniles capturados del medio natural.

Sistema de cultivo: Intensivo.

Características de la zona de cultivo: Zona costera en áreas principalmente semi-protegidas de la acción directa de los vientos predominantes, con profundidades mayores a 25 m, libres de contaminantes y corrientes marinas de 10 a 20 cm/s.

Artes de cultivo: Jaulas flotantes de 40 a 100 m de diámetro y hasta 15 a 35 m de caída. Sin embargo, estas dimensiones y el diseño de las jaulas pueden variar de acuerdo con las condiciones del área concesionada, cumpliendo en todo momento con la densidad de peces por metro cúbico establecida.

Promedio de flujo de agua para el cultivo: Corrientes de 10 a 20 cm/s para mantener los niveles necesarios de oxígeno y evitar la concentración de residuos dentro de la jaula.

Límite de siembra: Está en función de la disponibilidad del recurso y del número de permisos y concesiones de acuicultura autorizados.

Juveniles para engorda: Se capturan con red de cerco en aguas nacionales entre la latitud 22º y 32º norte, dentro en la Zona Económica Exclusiva de México (Costa Occidental de Baja California y aguas internacionales del Pacifico Norte. La temporada de captura es de Enero a Diciembre de cada año, sin embargo, se debe de cumplir con los periodos de veda establecidos en el ACUERDO por el que se establece veda temporal para la pesca comercial de atún aleta amarilla (Thunnus albacares), patudo o atún ojo grande (Thunnus obesus), atún aleta azul (Thunnus orientalis) y barrilete (Katsuwonus pelamis) en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos del Océano Pacífico y por el que se prohíbe temporalmente que embarcaciones cerqueras de bandera mexicana capturen dichas especies en alta mar y aguas jurisdiccionales extranjeras que se encuentren en el área de regulación de la Comisión Interamericana del Atún Tropical.

Peso de siembra: Organismos entre 25 y hasta 100 kilogramos.

Porcentaje de sobrevivencia: 95%.

Tiempo de cultivo: 7-24 meses.

Peso de cosecha: Mayor de 60 kg por individuo.

VI. PIE DE CRÍA

Sin información

VII. ALIMENTO

Los atunes de engorda se alimentan con anchovetas (Engraulis mordax) y otras especies de peces pelágicos menores, principalmente sardina Monterrey (Sardinops sagax), sardina crinuda (Opisthonema libertate), sardina japonesa (Etrumeus teres), sardina bocona (Cetengraulis mysticetus), macarela (Scomber japonicus), charrito (Trachurus symmetricus), sardina piña (Oligoplites altus), Calamar Lóligo (Doryteuthis opalescens) y Cangrejo Pelágico Rojo (Pleuroncodes planipes). La ración aproximada es del 3% al 10 % al día, esto depende del peso corporal de los atunes (biomasa estimada).

VIII. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

| Parámetro | Mín.

| Máx.

|

| Temperatura (°C) | 11.5

| 23

|

| Oxígeno (mg/L) | 5

| 10

|

| Amonio (mg/L) | 1.0

|

| Nitrito (mg/L) | 1.0

|

| Nitrato (mg/L) | 15

|

| Ph | 7.8

| 8.1

|

| Sólidos en suspensión (mg/L) | 20

|

IX. SANIDAD Y MANEJO

Importancia de la sanidad acuícola: Monitoreo constante del agua y del fondo marino para prevenir un impacto potencial por contaminantes y florecimiento de algas nocivas. Las jaulas o corrales deben tener protección contra depredadores (lobos marinos y tiburones) y un anclaje que facilite su movilización por seguridad sanitaria o por amenaza natural. Una vez que termina la engorda, los corrales y redes reciben mantenimiento.

El proceso entre el sacrificio y el enhielado debe tardar menos de 90 segundos y seguir un riguroso protocolo. Los buzos dentro de la jaula o corral capturan los atunes y los entregan al personal a bordo de la embarcación mayor para la inactivación nerviosa y el desangrado. En la planta de proceso, el pescado es enjuagado, pesado, clasificado, eviscerado, marcado, lavado en salmuera, empacado o super congelado a -60 °C.

Para la prevención de enfermedades en los cultivos se recomienda lo siguiente:

I. Monitorear y analizar los organismos en el control de la movilización.

II. Realizar monitoreo bacteriológico del agua de cultivo para llevar a cabo un seguimiento de la carga bacteriana.

III. Prevenir posibles brotes, mediante el tratamiento profiláctico de organismos según corresponda.

IV. Realizar rotaciones de las artes de cultivo durante la engorda en el mar.

V. No exceder la densidad de peces dentro de los corrales de hasta 7 kilogramos por metro cúbico.

Enfermedades reportadas: Nemátodos del género Anisakis spp., tremátodos de las subfamilias Nephrodidymotrematinae y Koellikeriinae, así como acantocéfalos de la familia Polymorphidae, en atunes provenientes de la captura comercial realizada en el Océano Pacífico Oriental en costas mexicanas desde San Carlos, B.C.S., hasta Tijuana, BC También se tienen reportadas las siguientes enfermedades: septicemia hemorrágica viral, iridovirosis de la dorada japonesa y necrosis nerviosa viral.

X. MERCADO

Presentación del producto: Entero fresco eviscerado, entero super congelado a -60 °C.

Precios del producto: El atún se vende aproximadamente entre $160.00 y $240.00 MXN por kilogramo en territorio nacional, sin embargo, puede alcanzar hasta los $20,000.00 USD por tonelada en mercados internacionales. Consultar www.globefish.org (Market reports, Tuna) (Para más información consultar la página: http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-pesca/estadisticas/e_pez.asp).

Mercado del producto: La mayor parte del atún aleta azul mexicano se vende principalmente a mayoristas en el mercado de Japón y Estados Unidos de América, y en los últimos años se ha tenido un incremento importante en el consumo nacional.

XI. INFORMACIÓN Y TRÁMITES

Para el desarrollo de la actividad se deberán de realizar los trámites conducentes en Materia de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT, así como el trámite de Concesión para la Acuacultura Comercial ante la CONAPESCA para desarrollar la actividad en aguas de jurisdicción federal o el Permiso para la recolección del medio natural de reproductores y organismos acuáticos vivos en cualquier fase de desarrollo destinados para la actividad acuícola.

I. CONAPESCA: www.gob.mx/conapesca

II. SENASICA: www.gob.mx/senasica

III. SEMARNAT: www.gob.mx/semarnat

IV. SCT: https://www.gob.mx/sct

V. SEMAR: https://www.gob.mx/semar

XII. NORMATIVIDAD

Además de revisar el anexo normatividad general, verificar la siguiente normativa específica para la especie:

I. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-SAG/PESC-2016, Especificaciones para el aprovechamiento acuícola responsable de atún aleta azul (Thunnus orientalis), en jaulas flotantes en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos en el Océano Pacífico.

II. ACUERDO por el que se expide el Plan de Manejo para la pesquería de Atún Aleta Azul (Thunnus orientalis, Temminck y Schlegel 1844) en el Pacífico Oriental.

XIII. MANEJO ECOSISTÉMICO

Se sugiere tener en consideración las siguientes prácticas y medidas preventivas que pueden minimizar impactos en las áreas de engorda de atún.

I. Se recomienda utilizar los servicios de una empresa especializada y autorizada, para el manejo de aguas residuales y sanitarias generadas por la operación de barcazas.

II. Realizar el mantenimiento de embarcaciones únicamente en tierra, nunca en la zona y área de influencia del proyecto.

III. Evitar verter hidrocarburos u otros residuos líquidos fortuitos al medio marino procedentes de la operación y mantenimiento de las embarcaciones y artes de cultivo.

IV. Notificar a la CONAPESCA cualquier movimiento de jaulas flotantes con organismos fuera del área autorizada a través del título con el que realice la acuacultura de atún aleta azul (Thunnus orientalis).

V. Se recomienda que cada año las artes de cultivo sean reubicadas al menos 100 m de distancia de su posicionamiento original o bien una vez cosechada y removida una jaula flotante, evitar sembrar en la misma ubicación jaulas del próximo ciclo de cultivo inmediato, lo anterior con la finalidad de evitar la acumulación de materia orgánica en el fondo del mar, en el área de los cultivos.

VI. Evitar la utilización y aplicación de cualquier tipo de sustancia química en el cuerpo de agua, durante la etapa de engorda y procesamiento.

VII. Mantener la engorda de atún aleta azul (Thunnus orientalis), dentro de los parámetros del desarrollo sustentable, que permita generar beneficios económicos y sociales sin afectar el medio ambiente.

VIII. Reducir o eliminar la siembra de organismos menores de dos años o 12 kilogramos.

IX. Incluir el componente de "captura para engorda" en el Plan de Manejo de atún aleta azul existente, y crear una Unidad de Manejo Acuícola, así como desarrollar su Plan de Manejo Acuícola.

X. Realizar estudios de manejo de larvas y crías, de los desoves obtenidos en las jaulas de cultivo.

XIV. INVESTIGACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA

Desarrollo tecnológico: Cerrar ciclos de cultivo e impulsar la biotecnología para la producción de crías en laboratorios del país.

Utilizar la tecnología más precisa disponible para evitar la sub y sobre estimación de la biomasa y el número de individuos transferidos a corrales y así poder desarrollar curvas de crecimiento de organismos engordados en jaulas flotantes por un espacio de tiempo.

Sanidad: Continuar con el monitoreo de la calidad del agua donde se ubican los corrales, identificar posibles parásitos y definir su patogenicidad. Desarrollar planes de contingencia en caso de florecimientos algales.

Comercialización: Buscar y expandir a mediano plazo, mercados alternos internacionales, así como nacionales para el producto, con el fin de incrementar el crecimiento de este sector y su valor.

Tecnología de alimentos: Desarrollo de alimento comercial alternativo para esta especie, que no altere el sabor de su carne.

Trazabilidad: Desarrollar e Implementar un sistema de documentación de capturas (SDC) en base a la resolución C-14-06 de la CIAT, para el cumplimiento de las líneas de acción establecidas en el Plan de Manejo para la pesquería del atún aleta azul en el Pacifico Oriental (DOF: 07/04/21) que permita identificar el origen de cada organismo desde su captura, engorda y hasta su comercialización.

XV. EFECTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Como consecuencia de los efectos del cambio climático en el cultivo de peces, se dan las siguientes consideraciones:

Los cambios en la distribución en la composición de las especies y en los hábitats, fomentarán que se realicen modificaciones en las prácticas acuícolas, como serían la ubicación de las instalaciones y el optimizar las prácticas alimenticias.

Como medidas de adaptación, se recomienda lo siguiente:

I. Monitoreo constante de variables fisicoquímicas, temperatura y florecimientos algales en las zonas de cultivo.

II. Contar con planes de contingencia en caso de emergencias sanitarias o por condiciones climáticas adversas relacionadas a fenómenos ambientales atípicos (cambios de temperatura, corrientes, tormentas, etc.)

III. Realizar evaluaciones periódicas del sitio de engorda y en caso de que las variables ambientales no sean favorables para el cultivo del atún aleta azul (Thunnus orientalis) solicitar la modificación del título para realizar la acuicultura en aguas de jurisdicción federal ante la CONAPESCA.

IV. Mejorar la planificación y el emplazamiento de las instalaciones, ajuste al cambio climático, regulación del seguimiento.

V. Desarrollar nuevas dietas para la alimentación y reducir el porcentaje de alimento pelágico.

XVI. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

Fuente: Anuarios Estadísticos CONAPESCA (2005-2020).

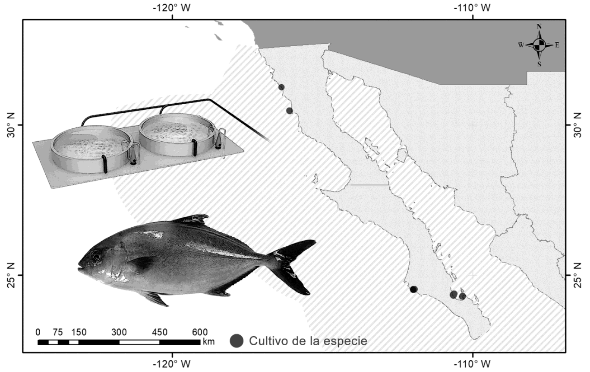

2.2 Jurel medregal limón

I. GENERALIDADES

Nombre común: Jurel, medregal limón, medregal, kahala, pez fuerte, almaco Jack, amber Jack.

Nombre científico: Seriola rivoliana Valenciennes, 1833.

Nivel de dominio de la biotecnología: Ciclo completo.

Origen: Nativos de Baja California Sur, México.

Estatus del cultivo: Completo, se encuentran todas las fases en cultivo.

Mercado: Nacional e internacional.

Limitantes técnico-biológicas de la actividad: Nutrición, falta de información científica.

II. ENTIDADES DE CULTIVO

Baja California y Baja California Sur.

III. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

El cultivo del género Seriola comenzó en Japón en los años 50, en 1960 emprendieron el cultivo en jaulas flotantes en el mar. En México, la primera concesión acuícola comercial se registró en 2016, a la fecha hay 4 concesiones activas; 2 en Baja California y 2 en Baja California Sur.

IV. INFORMACIÓN BIOLÓGICA

Distribución geográfica: Son de distribución mundial en las zonas del Pacífico oriental desde el sur de California hasta Perú incluyendo el Golfo de California e islas Galápagos. En el Atlántico Oeste desde Cabo Cod hasta el norte de Argentina.

Morfología: Caracterizado por una cabeza fuerte con un perfil dorsal curvado y boca grande con dientes pequeños, numerosos y dispuestos en bandas tanto en las mandíbulas como en los palatinos, vómer y lengua. El hocico tiene forma redondeada. Su cuerpo es robusto, alargado, fusiforme y algo comprimido lateralmente. El cuerpo está protegido por pequeñas escamas, remarcándose a lo largo de su línea lateral. Se caracterizan por una aleta anal precedida por dos espinas distintas, un pedúnculo caudal delgado, una aleta caudal surcada y escamas en la línea lateral formando un largo arco en posición inferior. Tiene dorso marrón o aceitunado a verde azulado, flancos y vientres más claros en su fase adulta y una franja vertical oscura que atraviesa los ojos hasta la nuca.

Ciclo de vida: Tienen una vida pelágica, la reproducción se realiza en zonas cercanas a la costa y comúnmente se observan a los juveniles debajo de algas y en restos flotantes. Pueden llegar a tener un peso de hasta 80 kg y longitud máxima de hasta 160 cm.

Hábitat: Desde los 20 hasta los 300 m de profundidad.

Alimentación en medio natural: Se alimentan de calamares y de otros peces de menor tamaño como macarela, anchoveta o sardinas.

V. CULTIVO - ENGORDA

Biotecnología: Se tiene el ciclo cerrado, los huevos se obtienen para la siembra de reproductores sexualmente maduros, ya sea del medio silvestre y aclimatados a estanques de reproducción, o bien de reproductores nacidos en cautiverio.

Sistemas de cultivo:

I. Reproductores: Se utilizan estanques con Sistemas de Recirculación Acuícola, con control de temperatura, fotoperiodo, oxígeno, filtración, UV, espumador y biofiltro.

II. Cultivo larvario: Se utilizan estanques con control de temperatura, fotoperiodo, oxígeno y filtración. A su vez, es necesario un área para el cultivo de alimento vivo (rotíferos y artemia).

III. Prengorda: se requieren estanques de mayor tamaño para el crecimiento de los juveniles, con

control de oxígeno y alto recambio de agua.

IV. Engorda: los juveniles cuando alcanzan el tamaño deseado, son trasladados a jaulas marinas para la engorda.

Características de la zona de cultivo: Bahías y zonas costeras tropicales y subtropicales con una profundidad aproximada entre 60 y 80 m, con oleaje moderado y excelente calidad de agua, y una temperatura entre los 22 a 30 °C.

Artes de cultivo:

I. Reproductores: estanques circulares entre 40 a 60 m3.

II. Cultivo larvario: estanques circulares de 2 a 7 m3.

III. Prengorda: estanques circulares de 20 a 30 m3.

IV. Engorda: jaulas marinas circulares de PVC de 10 a 30 metros de diámetro, con sistemas de anclaje y protección anti depredadores.

Promedio de flujo de agua para el cultivo:

I. Reproductores: mínimo de 600% recambio diario.

II. Cultivo larvario: variable, dependiendo de los días post eclosión de las larvas y aumentando conforme crecen.

III. Pre- engorda: alto recambio, variable de acuerdo a la densidad de siembra.

Densidad de siembra: Esta información está en actualización.

Tamaño del organismo para siembra: Se siembran los huevos fecundados y eclosionan en los estanques larvarios.

Porcentaje de sobrevivencia: Variable conforme su crecimiento. Un 30% de sobrevivencia en etapa de prengorda se considera excelente.

Tiempo de cultivo:

I. Larvario: 20 a 30 días dependiendo de la temperatura.

II. Prengorda: 15 a 20 días dependiendo de la temperatura.

III. Engorda: 10 a 12 meses para llegar a talla comercial, dependiendo de la temperatura.

Tamaño promedio de cosecha: 2.2 kg.

VI. PIE DE CRÍA

Origen: La Paz, Baja California Sur.

Procedencia: Reproductores propios en cautiverio.

VII. ALIMENTO

En los reproductores el alimento fresco congelado a saciedad de excelente calidad: sardinas, macarela, lisa, calamar y otros pelágicos menores.

VIII. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

| PARÁMETRO | INTERVALO ÓPTIMO

|

| Temperatura (°C) | 24 a 26

|

| Salinidad (ups) | 33 a 35

|

| Oxígeno disuelto | 80% saturación mínima

|

| pH | 7.7 a 8.2

|

| Amonio (mg/L) | 0 a 4

|

| Nitritos (mg/L) | 0 a 2

|

| Nitratos (mg/L) | 0 a 25

|

IX. SANIDAD Y MANEJO

Importancia de la sanidad acuícola: El diagnóstico y control de enfermedades en cualquier cultivo son indispensables para su éxito.

Enfermedades reportadas:

I. Bacterianas: Lactococcus spp., Photobacterium spp., Nocardia spp., Mycobacterium spp., Vibrio spp., Tenacibaculum spp., Chlamydia spp., Myxobolus spp.

II. Parasitarias: Microsporidium seriolae, Paradeontacylix sanguinicoloides, Neobenedenia sp., Benedenia sp., Zeuxapta seriolae, Kuda sp.

III. Virales: Yellowtail ascites virus (YAV), Iridovirus (RSIV), Lymphocystis.

Buenas prácticas de producción acuícola:

I. Piscicultura: Uso de estaciones de desinfección para ingreso a las áreas de producción. Monitoreo de parámetros de calidad de agua. Programa de secado y desinfección de instalaciones.

II. Engorda: Monitoreo de parámetros ambientales, programa de monitoreo de enfermedades.

III. Embarcaciones: contar con embarcaciones en buenas condiciones y limpias. El personal que entre en contacto con el producto debe estar en buen estado de salud, contar con un área para almacenar equipos y productos químicos. Llevar bitácora de inspección.

IV. Cosecha: controlar la relación tiempo temperatura del producto después de la cosecha.

X. MERCADO

Presentación del producto: Fresco, eviscerado.

Precios del producto: ND.

Mercado del producto: Nacional e internacional.

XI. INFORMACIÓN Y TRÁMITES

I. SEMARNAT: www.gob.mx/semarnat

II. CONAPESCA: www.gob.mx/conapesca

III. SENASICA: www.gob.mx/senasica

IV. CONAGUA: www.gob.mx/conagua

V. SEMAR: https://www.gob.mx/semar

VI. SCT: https://www.gob.mx/sct

VII. COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris

XII. NORMATIVIDAD

Para esta especie no se cuenta con ninguna normatividad específica, para normatividad general consultar anexo.

XIII. MANEJO ECOSISTÉMICO

El buen manejo de los reproductores permite dejar de depender de la captura de organismos silvestres con lo cual no se afecta los stocks naturales por lo que se pueden producir juveniles en laboratorio para el cultivo comercial de jurel Seriola rivoliana, además esta especie al ser nativa del litoral Pacífico mexicano y no tener ninguna modificación genética, no representa riesgo para el ecosistema en caso de presentarse escapes en las granjas.

La ubicación de las jaulas de engorda es muy importante para determinar el efecto en la calidad del agua y el bentos, por lo regular no hay efectos medibles en el agua después de los 30 metros de distancia de la jaula, esto cuando las granjas están ubicadas en aguas con buen flujo de agua, mientras que el impacto en el fondo puede evitarse colocando la granja en áreas profundas con buen flujo de agua y sobre un fondo erosionable (Price y Morris, 2013).

Es altamente recomendable acceder a certificaciones internacionales como del Aquaculture Stewarship Council y el Best Aquaculture Practices. Estos estándares soportan en conjunto las buenas prácticas de instalaciones acuícolas en los diferentes subsistemas, social, biológico, ambiental y gobernanza, con total apego a las regulaciones nacionales e internacionales y pueden ser también una excelente herramienta de mercado y negociación.

XIV. INVESTIGACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA

Desarrollo tecnológico: Líneas de investigación en enfermedades parasitarias y líneas genéticas de rápido crecimiento.

Sanidad: Caracterización de enfermedades, identificación de vectores de infección en poblaciones naturales, así como, uso e implementación de terapias y tratamientos de origen natural que no afecten el medio ambiente y no presenten efectos en el consumidor final.

Comercialización: Certificación de procesos de producción para la obtención de productos de calidad certificada a nivel internacional.

Tecnología de alimentos: Líneas de investigación para la sustitución de proteína animal por proteína de origen vegetal para lograr mayor sustentabilidad en el proceso.

XV. EFECTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Los cambios en la distribución en la composición de las especies y en los hábitats, fomentarán que se realicen modificaciones en las prácticas acuícolas, como serían la ubicación de las instalaciones o el optimizar las prácticas alimenticias.

Como medidas de adaptación, se recomienda lo siguiente:

I. Mejorar la selección de crías para conseguir la tolerancia a temperaturas más altas.

II. Mejorar la planificación y el emplazamiento de las instalaciones, ajuste al cambio climático, regulación del seguimiento.

III. Prevención y seguir las normas sanitarias para prevenir riesgos sanitarios.

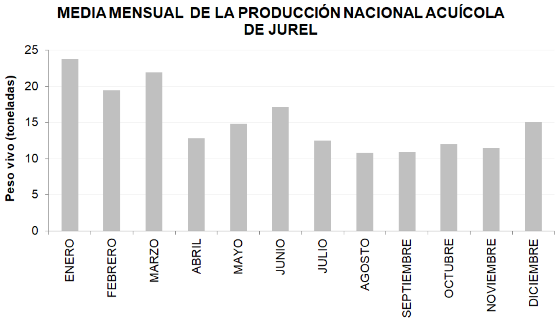

XVI. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

La información publicada de cultivo de jurel es limitada y no es específica para la especie Seriola rivoliana, se presenta la siguiente gráfica elaborada con la información disponible en la página de la CONAPESCA.

Fuente: Anuarios Estadísticos CONAPESCA (2005-2020).

2.3 Lobina rayada

I. GENERALIDADES

Nombre común: Lobina rayada, striped bass.

Nombre científico: Morone saxatilis (Walbaum, 1792)

Nivel de dominio de la biotecnología: Completa, desde la reproducción en laboratorio hasta la engorda en maricultura.

Origen: Se encuentra a lo largo de la costa atlántica de América del Norte. Se introdujo en la costa del Pacifico, donde actualmente se puede encontrar desde México hasta la Columbia Británica (www.cesaibc.org, www.fisheries.noaa.gov, Allen G. et al., 2006)

Estatus del cultivo: Completo.

Mercado: Nacional e internacional (se exporta a Estados Unidos).

Limitantes técnico-biológicas de la actividad: Sin limitantes

II. ENTIDADES DE CULTIVO

Introducida en Baja California.

III. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

El cultivo de peces marinos comenzó en Japón, Canadá, Francia, España y Noruega, hace más de 50 años, llegando a México en los 80's, sin embargo es relativamente reciente en el caso de la lobina rayada. Desde el 2013 una sola empresa en el país se ha dedicado a su producción comercial, contando con su propio laboratorio para abastecerse de juveniles y realiza maricultivo para su engorda.

IV. INFORMACIÓN BIOLÓGICA

Distribución geográfica: Su distribución natural se da en las costas atlánticas de los Estados Unidos, desde la frontera con Canadá hasta la frontera con México (en Golfo de México); en las costas del Pacífico, ha sido introducida (www.sepescabc.gob.mx), en la costa de California hasta el sur de Ensenada, Baja California, México.

Morfología: Cuerpo alargado y ligeramente comprimido, con dos aletas dorsales, la primera con alrededor de 8 espinas dorsales bien diferenciadas, mientras que la segunda presenta entre 10 y 15 espinas cubiertas con una membrana. La boca es grande con apertura oblicua y presenta dientes pequeños en filas. Sobre los flancos posee entre 7 y 8 estrías transversales mayormente marcadas en la mitad superior del cuerpo (www.sepescabc.gob.mx; Fisheries and Oceans Canada, 2011).

Ciclo de vida: La mayor parte de su ciclo vital lo pasan de aguas salobres a oceánicas, sin embargo, dado su estado anádromo, en épocas de reproducción migran a aguas río adentro, donde desovan y eclosionan los huevecillos, pasando toda la etapa larval en agua dulce, y a medida que crece va migrando de nuevo a zonas salobres a oceánicas. Los adultos por lo regular evitan aguas por encima de los 22 °C mientras que los individuos jóvenes pueden tolerar hasta los 29 °C (www.sepescabc.gob.mx).

Hábitat: Es una especie eurihalina, migrador anádromo, es decir, que suele adentrarse en los ríos para desovar (www.sepescabc.gob.mx).

Alimentación en medio natural: Su dieta comprende una amplia gama de especies de peces e invertebrados. Los adultos se alimentan de peces, calamares, moluscos bivalvos, pequeños crustáceos y otros macroinvertebrados, mientras que las larvas se alimentan de zooplancton (www.sepescabc.gob.mx).

V. CULTIVO - ENGORDA

Biotecnología: Completa desde su reproducción en laboratorio hasta la engorda en maricultura.

Sistemas de cultivo: Semi-Intensivo.

Características de la zona de cultivo: Laboratorio: debe estar conformado por áreas de cuarentena, reproductores, incubación, larvarios y fase I, con sistemas de recirculación para mantener las condiciones óptimas de los organismos en todas sus etapas. Maricultura: La zona debe poseer condiciones oceanográficas óptimas (batimetría, corrientes y oleaje) que se combinan para ofrecer una alta capacidad de limpieza. Los residuos que se generan serán eficientemente incorporados a la columna de agua, sin afectar significativamente su calidad fisicoquímica.

Artes de cultivo: En laboratorio se utilizan acuarios, tanques de concreto y fibra de vidrio, mientras que en la maricultura se realiza en jaulas flotantes.

Promedio de flujo de agua para el cultivo: 5 cm/s a 15 cm/s.

Densidad de siembra: Inicial 1 kg/m3 - máxima final 15 kg/m3

Tamaño del organismo para siembra: 4 y 6 gr.

Porcentaje de sobrevivencia: 90%.

Tiempo de cultivo: 18 a 24 meses o hasta que alcancen los requisitos necesarios para su mercado.

Tamaño promedio de cosecha: 0.85 - 1.5 kg.

VI. PIE DE CRÍA

Origen: Laboratorio.

Procedencia: Nacional.

VII. ALIMENTO

La formulación del alimento comercial varía en el contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, así como en su tamaño, según la etapa de crecimiento del organismo.

VIII. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

| PARÁMETRO

| INTERVALO ÓPTIMO

|

| Temperatura (°C) | 15-25

|

| Salinidad (ups) | 0-35

|

| Oxígeno disuelto (mg/L) | 4-10

|

| Amonio (mg/L) | <0.02

|

| Nitritos (mg/L) | <0.2

|

| Nitratos (mg/L) | <2.0

|

| pH | 7.5-8.5

|

IX. SANIDAD Y MANEJO

Importancia de la sanidad acuícola: La prevención de enfermedades es el mejor elemento de control y juega un papel importante en los cultivos acuícolas. Las estrategias deben enfocarse en la prevención más que en el tratamiento de enfermedades.

Enfermedades reportadas: En agua dulce son propensas a septicemia hemorrágica viral (SHV) e iridovirus de la dorada japonesa (RSIV). En maricultivo no se han reportado enfermedades.

Buenas prácticas de producción acuícola: Algunos de los aspectos más relevantes son: a) Realizar cuarentena en organismos de importación de acuerdo con la reglamentación establecida por SENASICA; b) Monitoreo y análisis de organismos para el control de la movilización; c) Monitoreos bacteriológicos de agua de cultivo para llevar un seguimiento de carga bacteriana; d) Prevenir posibles brotes, mediante el tratamiento profiláctico de organismos según corresponda; e) Realizar la rotación de las artes de cultivo en la engorda.

X. MERCADO

Presentación del producto: Entero fresco y congelado, filete fresco, congelado y al alto vacío.

Precios del producto: Los precios pueden variar significativamente desde los 3 dólares por libra hasta los 8 dólares por libra en los mercados de Estados Unidos de América. Sin embargo, los precios dependen en gran medida de la calidad del producto, presentación y el tamaño de las piezas. Para la lobina entera de 0.7 a 1.5 kg, los precios pueden andar en el margen de los $5 a $6.60 USD por kg, para la presentación eviscerado y sin branquias o agallas, los precios oscilan en el margen de los $6.50 a $ 7.50 USD por kilo. Para las piezas de mayor peso entre los 2.7 kilos a los 4 kilos en su presentación de entero, los precios oscilan entre los $8 a $11 USD por kilo y para la presentación eviscerado y sin branquias, los precios oscilan en el margen de los $11.50 a $ 12.50 USD por kilo., Los precios en México oscilan entre los 100 a $250 MXN/kilo, procedente de sistemas de maricultivos.

Mercado del producto: Extranjero, Nacional y Local.

XI. INFORMACIÓN Y TRÁMITES

I. CONAPESCA: www.gob.mx/conapesca

II. SENASICA: www.gob.mx/senasica

III. COFEPRIS: https://www.gob.mx/cofepris

IV. CESAIBC: http://www.cesaibc.org

V. SEPESCABC: http://www.sepescabc.gob.mx

XII. NORMATIVIDAD

Para esta especie no se cuenta con ninguna normatividad específica, para normatividad general consultar anexo.

XIII. MANEJO ECOSISTÉMICO

Establecer el Programa Nacional Acuícola Marino con objetivos dirigidos a la diversificación de las especies marinas de cultivo, que promueva la formación de plantas piloto públicas o privadas para la producción de juveniles, con fines de investigación y de escalamiento a nivel comercial, esta medida reducirá la presión que existe sobre las poblaciones silvestres, permitiendo el reclutamiento y reproducción de los juveniles y subadultos, respectivamente. Se deben implementar medidas de bioseguridad eficientes en el cultivo de especies exóticas para evitar escapes al medio silvestre.

XIV. INVESTIGACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA

Desarrollo tecnológico: Completa

Sanidad: No se han detectado agentes causales de enfermedades de importancia económica propios de la especie.

Comercialización: Control y monitoreo de la calidad de los productos que salen a los mercados tanto a nivel local como hacia el extranjero.

Tecnología de alimentos: Completa

XV. EFECTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Los cambios en la distribución en la composición de las especies y en los hábitats, fomentarán que se realicen modificaciones en las prácticas acuícolas, como serían la ubicación de las instalaciones o el optimizar las prácticas alimenticias.

Como medidas de adaptación, se recomienda lo siguiente:

I. Mejorar la selección de crías para conseguir la tolerancia a temperaturas más altas.

II. Mejorar la planificación y el emplazamiento de las instalaciones, ajuste al cambio climático, regulación del seguimiento.

III. Prevención y seguir las normas sanitarias para prevenir riesgos sanitarios.

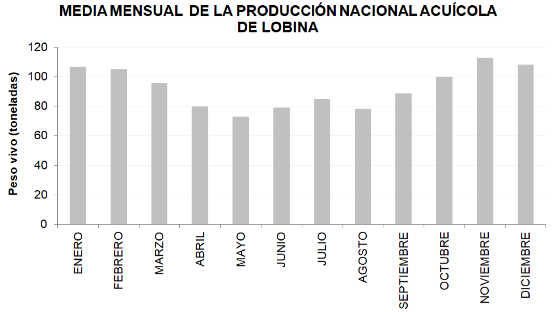

XVI. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

Fuente: Anuarios Estadísticos CONAPESCA (2005-2019).

2.4 Pez payaso

I. GENERALIDADES

Nombre común: Pez payaso, pez anemona

Nombre científico: Amphiprion sp. y Premnas biaculeatus (Bloch, 1790)

Nivel de dominio de la biotecnología: Cultivo de ciclo completo.

Origen: Indo-Pacífico, Mar Rojo, Australia, Filipinas, Indonesia, Israel.

Estatus del cultivo: Ciclo completo.

Mercado: Nacional y exportación

Limitantes técnico-biológicas de la actividad: Sistemas de cultivo hiperintensivo con control fino de los parámetros.

II. ENTIDADES DE CULTIVO

En la actualidad se tiene registro de una Unidad de Producción en Baja California, sin embargo, se ha registrado su cultivo en los estados de Sinaloa, Veracruz y Yucatán.

III. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

El comercio y exportación de peces tropicales marinos en la acuariofilia comenzó en Sri Lanka en la década de 1930, a muy pequeña escala (Wijesekara & Yakupitiyage, 2001). Posteriormente surge en Estados Unidos, con la instalación de criaderos cercanos a zonas costeras como Instant Ocean Hatcheries (1974-1985), Aqualife Research (1972) y Sea World (1964) (Hoff, 1985). Si bien el pez payaso era ya considerado como una especie de importancia ornamental, a raíz de la demanda surgida en 2003 el cultivo tiene un incremento notable.

IV. INFORMACIÓN BIOLÓGICA

Distribución geográfica: Indo-Pacífico, Mar Rojo, Australia, Filipinas, Indonesia, Israel, etc.

Morfología: Fusiformes, comprimidos transversalmente, poseen 3 bandas que cruzan verticalmente su cuerpo bordeadas por una franja negra y una aleta caudal redondeada.

Amphiprion sp.: Van desde los 8 a los 18 cm dependiendo de la especie. Cuentan con diferentes colores y patrones regularmente son tres franjas blancas bordeadas por una línea negra, tienen de 9 a 11 espinas en la aleta dorsal, la parte espinosa anterior tiene una altura que va desde 2.1 a 3.3 cm en la longitud de la cabeza. La coloración de los ojos puede ser naranja brillante o gris, dependiendo de la especie.

Premnas biaculeatus: Cuentan con diferentes coloraciones según la variedad. Una variedad sería la "White band" o banda blanca, y la otra es denominada como "Golden strip", debido a la coloración amarillo / dorada de sus bandas, que van acentuándose conforme avanza hacia la madurez el animal. El cuerpo y las aletas son de un color rojo intenso y vivo en los machos y ejemplares juveniles, siendo más pardo y cercano al negro en las hembras.

Cuenta con 10 espinas y 17-18 radios blandos dorsales, 2 espinas y 13-15 radios blandos anales. Tienen una distintiva espina preopercular a cada lado de la cara.

Alcanza los 17 cm de longitud, en el caso de las hembras, que, como en todas las especies de pez payaso, son mucho mayores que los machos. Su tamaño habitual de adulto es de 13 cm.

Ciclo de vida: Son hermafroditas protándricos, es decir, los machos se convierten en hembras, ovíparo de fertilización externa, con parejas distintivas durante el apareamiento (una vez que la pareja está formada suelen ser monógamos). Desovador bentónico, los huevos son demersales y se adhieren a un sustrato. Los machos cuidan y airean los huevos.

Hábitat: Arrecifes de coral o rocosos tropicales, viven entre los tentáculos venenosos de anémonas grandes. Regularmente ocurren en aguas someras y lagunas (1 a 15 m de profundidad). Son peces no migratorios.

Alimentación en medio natural: Considerados omnívoros generalistas, se alimentan de plantas, invertebrados bentónicos y zooplancton. También llegan a consumir los parásitos de sus anémonas anfitrionas.

V. CULTIVO - ENGORDA

Biotecnología: Completa, se realiza el cultivo de ciclo completo desde la inducción a la maduración de los reproductores, desove, eclosión, alevinaje y engorda.

Sistemas de cultivo: Hiperintensivos.

Características de la zona de cultivo: Al ser una especie no nativa de México, el cultivo se debe realizar en tanques con sistema de circulación cerrada.

Artes de cultivo: Tanques y peceras de 40 a 1000 L.

Promedio de flujo de agua para el cultivo: Los tanques deben de filtrar/recircular el agua en una tasa de 4 veces el volumen del tanque por hora.

Densidad de siembra: Una pareja por tanque de 40 L.

Tamaño del organismo para siembra: Reproductores macho 5 cm y hembra hasta 10 cm.

Porcentaje de sobrevivencia: 70 - 95%.

Tiempo promedio de engorda: 4 a 7 meses desde el alevinaje a la talla comercial.

Tamaño promedio de cosecha: de 3 a 6 cm.

VI. PIE DE CRÍA

Origen: Preferentemente del medio natural en el caso de variedades que no son de diseño y de acuacultura en otros países en el caso de variedades de diseño.

Procedencia: Nacional y EE.UU.

VII. ALIMENTO

Rotíferos en las primeras etapas de alevinaje, nauplios de artemia y alimento balanceado con adición de pigmentos para la estimulación de la coloración.

VIII. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

| PARÁMETRO

| INTERVALO ÓPTIMO

|

| Salinidad (ups)

| 32

|

| Nitratos, amonio y fosfatos (mg/L)

| 0

|

| pH

| 8 a 8.3

|

| Temperatura (°C)

| 25 a 27

|

| Oxígeno disuelto (mg/L)

| 5 a 10

|

IX. SANIDAD Y MANEJO

Importancia de la sanidad acuícola: El control en los parámetros fisicoquímicos debe ser estricto para evitar estrés en los organismos y no comprometer su sistema inmune.

Enfermedades reportadas: Las principales enfermedades son parasitarias externas (hongos y protozoarios) de las especies Cryptocaryon irritans, Oodinium sp., y distintos hongos que afectan la piel principalmente.

Buenas prácticas de producción acuícola: Medidas sanitarias como son uso de tapetes sanitarios, bata, guantes, botas, no uso de perfumes, uso de herramientas y artículos de limpieza exclusivo por sistema para evitar contagios.

X. MERCADO

Presentación del producto: Vivo, empacado en bolsas con agua y oxígeno y dentro de cajas térmicas.

Precios del producto: de $30 a $500 MXN dependiendo de especie y variedad.

Mercado del producto: Nacional e internacional.

XI. INFORMACIÓN Y TRÁMITES

I. SEMARNAT: www.gob.mx/semarnat

II. CONAPESCA: www.gob.mx/conapesca

III. SENASICA: www.gob.mx/senasica

IV. CONAGUA: www.gob.mx/conagua

XII. NORMATIVIDAD

Para esta especie no se cuenta con ninguna normatividad específica, para normatividad general consultar anexo.

XIII. MANEJO ECOSISTÉMICO

Estos peces son organismos cultivados que no están presentes en México, por lo que es conveniente:

I. No se permite la liberación o introducción a los hábitats y ecosistemas naturales de especies exóticas invasoras.

II. No se autoriza la importación de especies exóticas invasoras o especies silvestres que sean portadoras de dichas especies invasoras que representan una amenaza para la biodiversidad, la economía o salud pública.

III. Sistema de monitoreo para la detección temprana de especies exóticas en ambientes naturales.

IV. Promover la capacitación en temas como el mejoramiento productivo, la prevención y control de enfermedades y la aplicación de medidas de bioseguridad.

V. Programa permanente de educación ambiental.

VI. Fomentar el intercambio de ejemplares no deseados, con el fin de evitar la liberación de estos ejemplares por parte de acuaristas hacia ambientes acuáticos naturales.

XIV. INVESTIGACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA

Desarrollo tecnológico: Mayor tecnificación en los sistemas de cultivo que contemplen un control fino de los parámetros que afectan al pez payaso durante todas las etapas de su cultivo.

Sanidad: Monitorear los sistemas de cultivo en todas las etapas (reproductores, alevinaje y engorda), determinar la incidencia de los distintos parásitos y enfermedades.

Comercialización: Incrementar las ventas nacionales e internacionales a través de mejorar la calidad y características de los peces payaso para que sean competitivos.

Tecnología de alimentos: Desarrollar alimentos que estimulen sistema inmune, crecimiento acelerado y coloración adecuada.

XV. EFECTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Los cambios en la distribución en la composición de las especies y en los hábitats, fomentarán que se realicen modificaciones en las prácticas acuícolas, como serían la ubicación de las instalaciones o el optimizar las prácticas alimenticias.

Como medidas de adaptación, se recomienda lo siguiente:

I. Mejorar la selección de crías para conseguir la tolerancia a temperaturas más altas.

II. Mejorar la planificación y el emplazamiento de las instalaciones, ajuste al cambio climático, regulación del seguimiento.

III. Prevención y seguir las normas sanitarias para prevenir riesgos sanitarios.

XVI. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

En datos de anuarios estadísticos no se cuenta información específica para estas especies sin embargo a partir del 2013 se tienen registros como categoría "peces de ornato" por parte de CONAPESCA:

Fuente: Anuarios estadísticos 2005-2017

3. ACUACULTURA DE FOMENTO

3.1 Almeja chione

I. GENERALIDADES

Nombre común Nombre científico

Almeja negra Chione fluctifraga (Sowerby, 1853)

Almeja piedrera Chione californiensis (Broderip, 1835)

Almeja arenera Chione cortezi (Carpenter, 1864)

Almeja china Chionopsis gnidia (Broderip & Sowerby I, 1829)

Almeja roñosa Chione undatella (Sowerby, 1853)

Nivel de dominio de la biotecnología: Parcial (dominada la producción de semilla, falta validar la biotecnología de prengorda y engorda).

Origen: Nacional.

Estatus del cultivo: Fomento (existió una concesión comercial de Chione spp, en Sonora, actualmente su práctica es por acuacultura de fomento).

Mercado: Nacional e internacional.

Limitantes técnico-biológicas de la actividad: Validación de artes de cultivo y tecnología para prengorda y engorda.

II. ENTIDADES DE CULTIVO

Baja California, Sonora y Sinaloa.

III. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

El cultivo de almeja Chione spp. se inició en el 2008, con la producción de dos millones de semillas en el laboratorio del Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES), el cual es el principal productor de esta especie a nivel nacional, utilizando reproductores silvestres. Sonora es el principal productor de esta especie por acuacultura, con un promedio anual de 313 toneladas en el periodo 2010-2018. Baja California y Sinaloa se han incorporado a la práctica de la acuacultura de fomento de Chione spp, pero su producción aun es baja.

IV. INFORMACIÓN BIOLÓGICA

Distribución geográfica: En general el género Chione se distribuye en aguas templadas y subtropicales de ambas costas de América, en el Atlántico, desde el este de Carolina del Norte, Golfo de México, Campeche, hasta Brasil y en las costas del Pacífico desde San Pedro, California, incluyendo el Golfo de California hasta Perú.

En el caso particular de la almeja negra Chione fluctifraga se distribuye desde el sur de California (Estados Unidos), costa del Pacífico de la Península de Baja California y Golfo de California).

La almeja roñosa, Chione californiensis, su distribución comprende desde Santa Bárbara, California, EE.UU., a través del Golfo de California, hasta Acapulco, Guerrero, México. Se encuentra desde la zona intermareal hasta los 90 m de profundidad en fondos arenosos.

Almeja arenera Chione cortezi se distribuye del Golfo de California hasta Bahía Magdalena, Baja California Sur. Algunos investigadores la citan como especie endémica del Alto Golfo de California.

Morfología: El cuerpo de estos organismos está cubierto por dos valvas. En Chione fluctifraga el color de sus valvas en la superficie externa es de gris a blanco con el interior arrugado, radiaciones oscuras y corrugadas. Tiene bien marcadas las líneas. Longitud de 5 cm. en Chione californiensis la concha blanca presenta puntos cafés, radiaciones y rallas alrededor de toda la concha, por dentro es azul. Longitud de 6 cm. y Chione undatella es similar a la C. californiensis excepto por las líneas que están más separadas entre sí y están menos pronunciadas. Usualmente con dos a cuatro líneas cafés con una longitud de 5.5 cm. La almeja género Chione tiene una altura que oscila entre 4 y 7 cm, una longitud de 4 a 6 cm en adultos, una concha subtrigonal, y moderadamente comprimida, de color cremoso, con costillas concéntricas cuyos márgenes se prolongan hacía la parte ventral, cuenta con costillas radiales semigruesas y espaciadas, lúnula estriada en forma de corazón y un escudete en forma de "V". La región dorsal posterior no es lisa y está sobrepuesta con la valva izquierda, los umbos son englobados y poco pronunciados, el ligamento externo es abultado y la parte interna de la concha es de un color cremoso. La parte interior de las valvas es lisa de color blanco opaco, con una mancha color púrpura o marrón cerca del margen posterior, pueden presentar una coloración naranja en el área paleal, la cicatriz anteroposterior es más profunda, la línea paleal es redondeada y unida a la cicatriz anterior posterior, la charnela es de tipo heterodonta con un par de dientes grandes, margen interno amplio y dentado.

Ciclo de vida: Tiene un ciclo reproductivo semianual, caracterizado por el desarrollo de varias cohortes ovocitarias así como desoves continuos. Presenta cinco estadios de desarrollo gametogénico: gametogénesis temprana, crecimiento, madurez, desove y absorción. Se inicia en marzo con la primera cohorte. Se muestra mayor actividad reproductiva con ovocitos en la etapa de crecimiento, maduración y reabsorción de marzo a octubre cuando la temperatura es mayor a 25°C. El inicio de los desoves en Chione fluctifraga en Sonora, se han detectado desde abril cuando la temperatura del agua llegó a 21°C, hasta julio-agosto cuando la temperatura alcanza los máximos de 29-30°C, y se registran los principales picos de desove.

Hábitat: El hábitat preferido o las abundancias mayores se han registrado en arena fina a muy fina. Pocos ejemplares se encuentran en sedimentos limosos y no hay en arena gruesa. Viven enterradas de 10 a 20 cm, se les puede encontrar formando bancos desde la zona intermareal hasta los 90 m de profundidad.

Alimentación en medio natural: Su alimentación es por filtración. Exclusivamente de fitoplancton bentónico como diatomeas, silicoflagelados y dinoflagelados. Posiblemente de materia orgánica cuando la disponibilidad de fitoplancton es escasa.

V. CULTIVO - ENGORDA

Biotecnología: La tecnología para el cultivo del género Chione se encuentra en desarrollo a través de proyectos de acuacultura de fomento e investigaciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura

Sistemas de cultivo: Intensivo.

Características de la zona de cultivo: La zona de cultivo son generalmente esteros y frentes de playa de fondos de arena fina a limo arcilloso.

Artes de cultivo: Las artes de cultivo que se están probando en la etapa de prengorda son: Canastas Nestier con sobres de malla mosquitera, en fondo y suspensión, Javas plásticas con sedimento, bolsas plásticas en suspensión y "FLUPSY's" (Floating Upweller System) por sus siglas en inglés.

En engorda, se están evaluando las canastas Nestier con sedimento, tapete de malla mosquitero con sedimento, y libres en el fondo con cerco perimetral de malla plástica.

Promedio de flujo de agua para el cultivo: Variable dependiendo de la zona de cultivo.

Densidad de siembra: No está definida, se han tenido resultados favorables a densidades de tres mil semillas por m2, en la etapa de prengorda.

Tamaño del organismo para siembra: 3-5 mm.

Porcentaje de sobrevivencia: No está definida, se han logrado sobrevivencias del 90% a la talla de 1 cm en prengorda.

Tiempo de cultivo: 2-3 años dependiendo de la especie.

Tamaño promedio de cosecha: 40 mm.

VI. PIE DE CRÍA

Origen: Nacional.

Procedencia: Laboratorio Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES), cuenta con la tecnología para producir semilla de Chione spp.

VII. ALIMENTO

Fitoplancton bentónico como diatomeas, silicoflagelados y dinoflagelados que provienen del medio natural. Posiblemente de materia orgánica cuando la disponibilidad de fitoplancton es escasa.

VIII. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

| PARÁMETROS | INTERVALO

|

| Temperatura (°C) | 14 - 30

|

| Oxígeno (mg/L) | 6 - 9

|

| pH | 7.8 - 8.4

|

| Salinidad (ups) | 36 - 43

|

IX. SANIDAD Y MANEJO

Importancia de la sanidad acuícola: Previene las enfermedades y favorece la inocuidad de los organismos acuáticos cultivados y silvestres, para evitar efectos negativos en la producción y los consumidores. Asegura la calidad e inocuidad del producto acuícola a través de buenas prácticas de manejo, preventivas, y control de agentes infecciosos.

Enfermedades reportadas: Herpesvirus del Ostión, Bonamia exitiosa, Bonamia ostrae, Perkinsus marinus, Perkinsus olseni, Marteilia refringens, Mikrocytos mackini, Haplosporidium nelsoni, Enfermedades bacterianas y enfermedades virales.

Buenas prácticas de producción acuícola: Hay que considerar los siguientes aspectos: a) Procesos que logren la producción de moluscos inocuos; b) Selección adecuada del sitio de cultivo; c) Manejo adecuado de la salud de los organismos; d) Operaciones adecuadas durante el ciclo productivo que minimicen perturbaciones ambientales (biológicas o químicas) y e) Medidas de bioseguridad para proteger la salud de los moluscos bivalvos. Mayor información: Manual de Buenas Prácticas en la Producción Acuícola de Moluscos Bivalvos para la Inocuidad Alimentaria (www.senasica.gob.mx/?id=1642).

Buenas prácticas e higiene: Para protección de la salud pública, es necesario consultar la Guía Técnica del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos de la COFEPRIS, así como las disposiciones obligatorias y lineamientos en materia de buenas prácticas de higiene, disponibles en las páginas electrónicas: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/313621/GuiaTPCSMB.pdf.

Impacto Ambiental:

Operaciones adecuadas durante el ciclo productivo que disminuyan perturbaciones ambientales (biológicas o químicas).

Realizar el mantenimiento y limpieza de estructuras de cultivo únicamente en tierra, nunca en la zona y área de influencia del proyecto

X. MERCADO

Presentación del producto: Entero vivo fresco y empacado en bolsas de plástico y cajas de cartón para su exportación.

Precios del producto: A nivel nacional la pieza alcanza los $0.50 MXN, mientras que en exportación se cotiza la libra (10 almejas) en un promedio de $1.25 USD.

Talla promedio de presentación: 40 mm.

Mercado del producto: Local, regional e Internacional.

XI. INFORMACIÓN Y TRÁMITES

VIII. CONAPESCA: www.gob.mx/conapesca

IX. SENASICA: www.gob.mx/senasica

X. SEMARNAT: www.gob.mx/semarnat

XI. CONAGUA: www.gob.mx/conagua

XII. COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris

XII. NORMATIVIDAD

Además de considerar el anexo de normatividad general, revisar la siguiente normativa específica para la especie:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-SSA1-1993, Bienes y servicios, Productos de la pesca. Moluscos bivalvos frescos-refrigerados y congelados. Especificaciones sanitarias.

XIII. MANEJO ECOSISTÉMICO

Se sugiere tener en consideración las siguientes prácticas y medidas preventivas que pueden minimizar los impactos ambientales en las áreas de cultivo.

I. Realizar las actividades de captura y cultivo en zonas clasificadas sanitariamente por el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB).

II. Atender los lineamientos del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB), observando los criterios ecológicos de calidad del agua (CE-CCA-001/89, D.O.F. 13/XII/1989), particularmente en lo referente a acuacultura de moluscos bivalvos.

III. Operaciones adecuadas durante el ciclo productivo que minimicen perturbaciones ambientales (biológicas o químicas).

IV. Realizar el mantenimiento y limpieza de estructuras de cultivo únicamente en tierra, nunca en la zona y área de influencia del proyecto.

V. Evitar verter hidrocarburos u otros residuos al medio marino procedentes de la operación y mantenimiento de las embarcaciones.

XIV. INVESTIGACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA

Desarrollo tecnológico: Es importante desarrollar estudios para fortalecer el aprovechamiento de los recursos mediante la acuacultura en forma sustentable y con un manejo ecosistémico, por ello se considera importante.

Genética: Producir semilla triploide para evaluar las ventajas en cuanto a crecimiento y sobrevivencia en relación a la semilla diploide.

Manejo: Mejorar la competitividad en el cultivo de almeja a través de la investigación y la innovación tecnológica.

Ecología: Determinar la capacidad de carga de los sistemas en donde se desarrollen los cultivos para no afectar a especies nativas.

Especies nativas: desarrollar programas de repoblamiento para recuperar las poblaciones silvestres.

Inocuidad: Promover investigaciones en materia de inocuidad y salud pública.

Tecnología de cultivo: Desarrollar investigaciones sobre densidades óptimas por arte de cultivo y especie.

Sanidad: Promover la aplicación de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP, por sus siglas en inglés) a los procesos de manejo durante la producción, cosecha y empaque.

Tecnología de alimentos: Diseñar procesos para dar valor agregado al producto (ahumado enlatado, fresco al alto vacío), y dar mayor difusión para incrementar su consumo en el mercado nacional e internacional.

XV. EFECTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático como un resultado del efecto invernadero del planeta, provoca la acidificación de los mares y modifica el ciclo del oxígeno ocasionando bajas de este en la zona costera, poniendo en riesgo el desarrollo de los cultivos intensivos donde la demanda de oxígeno es alta, por ello es necesario realizar estudios para la adecuada ubicación y detección de zonas de riesgo.

XVI. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

3.2 Espagueti de mar

I. GENERALIDADES

Nombre común: Espagueti de mar, vidrillo.

Nombre científico: Gracilaria pacifica I.A.Abbott 1985.

Nivel de dominio de la biotecnología: Completo.

Origen: Gracilaria pacifica, es una de las especies más comunes a lo largo de la costa del Pacífico de Norteamérica; se distribuye desde Alaska hasta Baja California, México (Scagel et al., 1989).

Estatus del cultivo: Experimental.

Mercado: Exportación como materia prima para la producción de agar. Como forraje para abulón en cultivo.

Limitantes técnico-biológicas de la actividad: La posibilidad de desarrollar cultivos dependerá de poder controlar su crecimiento, reproducción y ciclo de vida.

II. ENTIDADES DE CULTIVO

En algunas zonas costeras de Baja California donde hay condiciones apropiadas para el cultivo.

III. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

El género Gracilaria, es de amplia distribución en México, a partir de praderas naturales, se ha aprovechado para exportarse a Japón como materia prima para la producción de agar, particularmente de praderas del Golfo de California y Laguna San Ignacio, aunque su aprovechamiento actual no es sostenido. En el Pacífico norte, en épocas en que escasean otras algas, es usada para alimento en cultivos comerciales de abulón y erizo, ya que aporta niveles altos de proteínas. Actualmente a pesar de que se tiene el dominio de la tecnología de cultivo, no hay en México cultivos comerciales de esta especie.

IV. INFORMACIÓN BIOLÓGICA

Distribución geográfica: Este género, se encuentra principalmente en las costas del Pacífico en Norteamérica, Sudamérica y China. En México se distribuye en la región templada del Pacífico desde la frontera con Estados Unidos hasta la zona de Bahía Tortugas en BCS, Golfo de California y Sinaloa (Dreckmann y Sentíes, 2014). Habita desde la superficie hasta los 10 m de profundidad, con mayor frecuencia enterrados en la arena y en bahías protegidas con fondos arenosos o fangosos, y en algunos casos adheridas a sustratos duros.

Morfología: Poseen un talo bien definido en ejes, ramas y un pie de fijación. Los ejes son producidos a partir de una germinación espórica tipo Dumontia; es decir, una vez adherida al sustrato, la espora se divide una o más veces en un plano perpendicular a éste y luego se producen divisiones horizontales que dan lugar a una masa hemisférica de células al interior de la pared celular original, lo que a su vez da lugar a la costra polistromática de la que surgen uno o más ejes erectos. Los ejes y ramificaciones del talo pueden, en corte transversal, ser cilíndricos, completamente aplanados, laminares, o presentar una condición intermedia, comprimida. La estructura anatómica es pseudoparenquimatosa con desarrollo de subcorteza y corteza (Dreckmann y Sentíes, 2014).

Ciclo de vida: El género Gracilaria tiene un ciclo de vida trifásico con alternancia de generaciones isomórficas (asexual- sexual y cistocárpico). En la reproducción sexual participan individuos separados, esto es gametofitos masculinos y gametofitos femeninos, ambos son organismos haploides (n); en la fecundación las plantas masculinas producen espermacios (gametos masculinos) que fecundan la oogonia (gameto femenino); esta fecundación da origen a la siguiente fase reproductiva, la fase cistocárpica (2n), la cual se desarrolla sobre la planta femenina.

Dentro del cistocarpo, se forman las carposporas diploides (2n); cuando el cistocarpo madura, las carposporas son liberadas al medio ambiente; estas se asientan, germinan y crecen formando gametofitos femeninos o masculinos cerrando el ciclo de vida. Los gametofitos masculinos, femeninos y los tetraesporofitos tienen una morfología similar o sea son isomórficos. En poblaciones naturales y en cultivos es posible encontrar individuos estériles o indiferenciados y son estos estados fenológicos que dominan la población en algunos cultivos comerciales.

Hábitat: Esta especie, habita bahías protegidas con fondos arenosos. Tiene gran tolerancia a cambios de temperatura y salinidad, razón por la que vive y crece en diferentes ambientes, salinos y estuarinos, intermareales y submareales.

Alimentación en medio natural: Estos organismos efectúan fotosíntesis, por lo cual, aprovechan la luz solar y los nutrientes de las aguas en que se desarrollan tales como: nitrógeno, fósforo, carbono, entre otros.

V. CULTIVO - ENGORDA

Biotecnología: Se cuenta con la biotecnología completa tanto para el cultivo extensivo en el mar como intensivo en estanques en tierra.

El cultivo de esta especie, se puede realizar por dos rutas, una por reproducción vegetativa (cultivo clonal), donde material proveniente de las praderas silvestres, se colecta, se trocea y se distribuye en el sustrato arenoso semienterrados en pequeños manojos de 200 a 250 g para un total de 2000 g/m2. Para cultivos semi-intensivos o intensivos se utilizan densidades iniciales de 2-3 kg por m2.

La otra ruta corresponde a la reproducción por esporas, esta también es de dos vías, la primera de ellas corresponde a la generación gametofita, el material reproductivo se colecta de praderas silvestres, donde se seleccionan talos cistocárpicos (plantas femeninas con estructuras reproductivas visibles), en laboratorio se limpian con agua dulce; se induce la liberación de carposporas en tanques de cultivo donde se encuentran carretes de cuerda de nylon de aprox. 3mm de diámetro para la fijación de las carposporas, después se dejan reposar de 24 a 48 h en oscuridad total a temperaturas entre 10 y 12 °C posteriormente, las cuerdas se pasan al campo donde la cuerda se extiende en el sustrato para el crecimiento de las plantas; en este caso se generan plantas esporofíticas.

La otra vía que parte de esporas, corresponde a la generación tetraspórica, para ello también de praderas naturales, se colectan talos esporofitos (con soros visibles que contienen las tetrasporas), igual que en la otra vía el material se hace lavar, se induce la liberación de las tetrasporas y su fijación en la cuerda de nylon que después será trasladada al medio natural para su desdoblamiento y crecimiento, en este caso se originan los talos gametofitos masculinos y femeninos.

Sistemas de cultivo: Gracilaria puede ser cultivada de manera extensiva en planicies costeras someras que queden o no expuestas en marea baja. Manojos de Gracilaria de 100 a 200 g pueden enterrarse parcialmente de manera directa en el sustrato o entrelazarse en cuerdas de polipropileno suspendidas a 1m del bentos con ayuda de estanques de donde se suspendan las cuerdas. Las cuerdas se colocan de manera paralela, separadas alrededor de 25 cm. La densidad de los cultivos deberá de probarse experimentalmente y podrá variar de acuerdo a la productividad de cada sitio. Los cultivos se cosecharán cuando superen el 100% de biomasa, lo cual, dependiendo de la época del año y la productividad del sitio podrá ocurrir en un periodo de tres a seis semanas durante la época de crecimiento.

Gracilaria se puede cultivar de manera semi-intensiva o intensiva en estanques en tierra o efluentes de granjas de peces, abulones u otros organismos acuáticos. En estanques que permitan la resuspensión continua de las algas en la columna de agua mediante la inyección de aire desde el fondo, las densidades iniciales de cultivo serán de 2-3 kg por m3. Este tipo de cultivos típicamente requieren de la adicción de fertilizantes como fuente de nitrógeno y fósforo, así como recambios continuos de agua. La productividad de estos cultivos puede ser mayor a 15 g/m2/día (peso seco).

Tanto los cultivos en estanques como en el mar de Gracilaria pueden integrarse a otros cultivos en sistemas multitróficos donde las algas pueden desempeñarse como biofiltros además del uso que pueda darse a su cosecha.

Características de la zona de cultivo: Después que a las cuerdas se le han fijado las esporas ya sea gametofitos o esporofitos, pueden tener un periodo de aclimatación-crecimiento en tanques exteriores con suministro de aire, agua de mar circulante y suministro de nutrientes. Posteriormente se traslada al mar en zonas limpias libres de descargas antropogénicas y corrientes moderadas.

Artes de cultivo: Va de acuerdo a las diferentes etapas de cultivo, en la etapa de inoculación se hace en cámaras a nivel laboratorio; posteriormente se usan tanques o piletas con agua corriente y burbujeo y a final de cuentas, las cuerdas con los organismos se fijan al fondo en la zona seleccionada, donde eventualmente generan su órgano de fijación adhiriéndose al sustrato. Para el traslado de las frondas al Sistema Suspendido, se retiraron cuidadosamente los ejemplares del bastidor y por medio de un encordado, los discos de fijación del alga se atan entrelazadas en una cuerda de nylon de 1.8 cm de diámetro sujeta en los extremos al sustrato.

Promedio de flujo de agua para el cultivo: Tanto en mar como en tierra, deben de contar con flujos de agua continuos que permitan el abastecimiento de los nutrimentos. La cantidad del flujo dependerá de la cantidad de nutrimentos que contenga el agua de abastecimiento, así como la densidad de los cultivos. Cuando los flujos son bajos, podrá considerarse la adición de fertilizantes.